Sintoísmo: la vía de los kami (Parte 2)

En el artículo «Sintoísmo: la vía de los kami (Parte 1)» introdujimos la cuestión del concepto de religión en Japón, a los kami, las particularidades del Sintoísmo Estatal y la instrumentalización nacionalista del Sintoísmo. En esta segunda parte seguiremos profundizando en otros aspectos interesantes del sintoísmo y la experiencia espiritual japonesa. Para ello recurriremos al libro: «Shinto: el camino a casa» del filósofo Thomas P. Kasulis.

La experiencia del «misterio maravilloso»

Nos dice Kasulis que, en muchas tradiciones religiosas —y el Sintoísmo no es una excepción—, la espiritualidad resuena en lo misterioso y lo maravilloso, y que, para apreciar el misterio, debemos responder a él y desde dentro de él. Esto es: cuando la espiritualidad se encuentra con el misterio, es inseparable de algo (lo inexplicable) y de cómo respondemos a ese algo (maravillados).

Esta idea me lleva inevitablemente a Rudolf Otto (1869-1937), teólogo protestante alemán, quien describió la experiencia del encuentro con «lo santo» como “mysterium tremendum et fascinosum”. Para Otto, «Lo santo» es una categoría compleja que alude, entre otras cosas, a aquello que es inefable (inaccesible a la comprensión por conceptos) y a la bondad perfecta como predicado absoluto moral. Es decir: «lo santo» es una categoría que nació en la esfera religiosa y luego se trasladó a la esfera ética (consultar «Lo santo: lo racional e irracional en la idea de Dios«). El encuentro con «lo santo» es una experiencia que podemos adjetivar de numinosa (Otto acuñó este término en base a la palabra latina «numen», que significa «movimiento o inclinación de la cabeza que manifiesta la voluntad»; «poder», «fuerza», «voluntad», «orden», con el sentido de mandato, «decisión», «voluntad divina», «el poderío efectivo de Dios», «voluntad del espíritu», «la majestad divina» o «Dios» (Diccionario Gaffiot latín-francés pp. 1044)).

Lo «numinoso», por su parte, es un neologismo introducido por Otto que podemos tildar de una categoría peculiar, explicativa y valorativa, aunque no se puede definir en sentido estricto —tal y como él mismo nos advierte—, ya que es sui generis (no puede ser incluido en un concepto más amplio). Es más fácil hablar de «una disposición o temple numinoso del ánimo» como una emoción religiosa -de valor epistemológico— que tiene cualidades de conmoción, estremecimiento y transformación que del objeto numinoso en sí mismo, del cual sólo se puede dar una idea por el peculiar reflejo sentimental que provoca en el ánimo. En este sentido, Otto nos dice que lo numinoso es «aquello que aprehende y conmueve el ánimo con tal o cual tonalidad».

También nos habla de «los aspectos de lo numinoso», por los cuales podemos considerar lo numinoso como un mysterium, aquello oculto y secreto, que no es público, que no se concibe ni entiende, que no es cotidiano y familiar. Es decir, podemos relacionar lo numinoso con conceptos que lo explican en negativo, aunque al hablar de mysterium nos refirmaos a algo en positivo. A aquello que es «totalmente otro».

Sin embargo, lo numinoso también es tremendum. Suscita un temor, pero no un temor cualquiera, sino un pavor pecularísimo. De nuevo, nos dice Otto: «Es este un terror de íntimo espanto, que nada de lo creado, ni aun lo más amenazador y prepotente, puede inspirar. Palpita en él algo del terror a los fantasmas. La lengua griega exprésalo con la palabra sebastós. Los primeros cristianos percibieron claramente que el título de sebastós no convenía a ninguna criatura, ni aun al emperador, porque era una denominación para el numen; incurriéndose, por tanto, en idolatría cuando se aplicaba a un hombre la condición de numen al llamarle sebastós«. En este sentido, podemos decir que lo numinoso es tremendum en la medida en la que nos suscita un terror demoníaco, como el temor de la religión de los primitivos, una primera conmoción ingenua y sin desbastar. Se produce cuando estamos ante algo que nos sobrepasa, que nos desborda. Algo de innaccesibilidad absoluta, con un carácter «mayestático» (de prepotencia absoluta), que hace que surja en nuestro interior el «sentimiento de criatura» al contrastarnos con esa potencia superior. Ese sentimiento que nos vuelve conscientes de la propia sumersión, del anonadamiento, del ser tierra, ceniza, nada.

Volviendo con Kasulis, este nos dice que lo misterioso es una potencia que, aunque siempre está presente, a veces pasa inadvertida o es olvidada. Y nos pone el elocuente ejemplo del «detente y huele las rosas»: sabemos que las rosas están floreciendo, pero estamos demasiado ocupados para apreciar su fragancia. Sin embargo, si nos tomamos el tiempo suficiente para detenernos y olerlas, recordamos que han estado ahí todo el tiempo.

Así que, en algunas ocasiones, lo misterioso es esa presencia olvidada, y en otras, puede ser algo nuevo que parece venir de horizontes situados más allá de la experiencia ordinaria, llamando la atención sobre sí y dejándonos impresionados. Es un reconocimiento en forma de ¡ah! que nos deja mudos de asombro, apreciando un poder o una presencia inexplicables. En el sintoísmo este sobrecogimiento no es necesariamente confortable, sino que «puede ser un sentimiento de estupor espeluznante», también nos recuerda.

Sentirse cómodo con lo inexplicable, ponerle nombre

Muchas personas tienen estos encuentros sobrecogedores en sus vidas. Son experiencias que intrigan, sobresaltan o asustan, pero «la espiritualidad sintoísta consiste en aprender a sentirse como en casa con ellas, incluso si no entendemos del todo por qué», reflexiona el filósofo. Asimismo, Kasulis señala que, cuando tratamos de explicar un fenómeno tan singular como este encuentro con lo inefable, cuando vivimos esta experiencia numinosa, corremos el riesgo de intentar explicarla hasta el punto de minimizarla y privarla de su poder inicial.

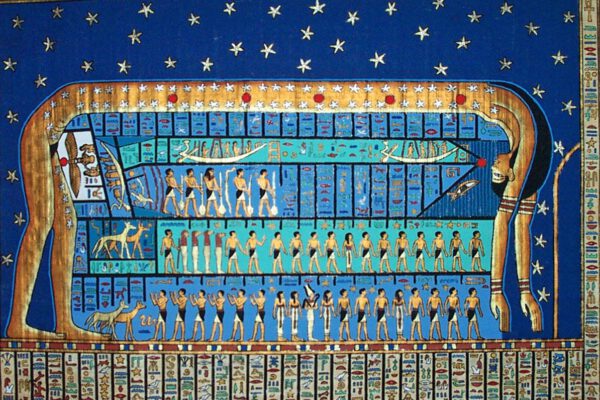

El sintoísmo tiene nombres para este tipo de presencias imponentes, que no se limitan al naturalismo romántico, sino también a objetos de creación humana, o personajes, lugares y acontecimientos, como vimos en el anterior artículo. El nombre sintoísta de estas presencias, que podemos calificar como «poderes vitales», son tama, mi o mono. Luego, la presencia en sí misma es lo que denominamos kami, y el camino hacia y desde este misterio imponente es «el camino de los kami» (el «kami no michi»).

Por un lado, la palabra tama, empleada en su sentido técnico estricto, se refiere a un poder espiritual infundido en un objeto material, preservando su propia integridad y la del objeto intactas (por eso, a veces tama se piensa como algo similar a «alma» «espíritu»). Es decir: aunque el objeto albergue a tama, su presencia no modifica la materia, ni la materia modifica a tama. Su relación es básicamente externa. Cuando tama entra en un objeto, el objeto físico no adquiere por ello «energía espiritual», sino que el cambio reside en cómo el objeto posee la energía espiritual. En este sentido, tama es algo similar ese misterio asombroso que decíamos antes, el cual se aproxima y llama la atención sobre sí, como una presencia espiritual con integridad propia, moviéndose dentro del mundo físico pero sin desaparecer completamente en él.

Por otro lado, los términos mi y mono se usan para trazar mejor la relación entre lo espiritual y lo material, y sugieren que ni el espíritu ni la materia pueden existir sin interdependencia. Si la integridad de tama está lo bastante particularizada, tama resulta identificable como un «alma» o «espíritu» individualizado, y se convierte en mitama o tamashii. Kasulis nos recuerda que, en este sentido, «mitama» puede ser empleado para designar algo personal como «mi alma» (en sentido individual) o «el alma» (en sentido colectivo», como «el alma del antiguo pueblo japonés, Yamato damashii).

Por último, el término mono puede ser usado para nombrar una tercera modalidad. A menudo se refiere a una cualidad espiritual cambiante, que se mueve en forma de fantasmas, trasgos, animales y humanos. Como tal, puede desempeñar un papel en la posesión de espíritus y ser tan bien definida que parezca tama. Y es que, mono y tama difieren más en modo que en esencia. De hecho, a pesar de lo expuesto, los tres términos tienden a desdibujarse.

¿Te ha gustado este nuevo capítulo sobre sintoísmo? Déjame tu opinión constructiva en la caja de comentarios.

-0 Comentario-